Das Thema Europa ist zweifellos zu einem heißen Eisen geworden. Kaum ein anderes Thema sorgt in der öffentlichen Wahrnehmung für solch eine Verunsicherung und Turbulenzen, als die Frage nach dem "Gesundheitszustand" Europas. Einige sehen Europa längst im Sterben; angestrebte Maßnahmen seien höchstens nur noch palliativer Natur. Andere sehen Europa wiederum als „Adonis“ der internationalen Beziehungen: gesund, dynamisch, energiegeladen, omnipotent, aber manchmal vielleicht noch etwas unreif für größere Taten.

Botschafter Wolfgang Ischinger

Quelle: eventfotografen.com Berlin/Basel

"Europa als kranker Mann der Weltpolitik" ist sicherlich nur als provokative These zu verstehen. Europa ist nicht mehr im Zentrum der Welt, aber es ist auch keine Randfigur in den internationalen Beziehungen. In diesem Kontext sollten auch die zentralen Gedanken des Botschafters Wolfgang Ischinger verstanden werden. Europa laufe nicht mehr ganz rund; wir Europäer, und damit auch wir Deutschen verhielten uns in diesem Gefüge mehr reaktiv als proaktiv, so Ischinger. Die Bundesrepublik Deutschland scheint selbstgefällig und träge geworden zu sein; Veränderungen sind kaum mehr spürbar. Seit der Wiedervereinigung scheint die Bundesrepublik auf den Erhalt ihres Status Quo bedacht zu sein und ein tiefes Gefühl macht sich breit, dass wir Deutschen nichts Neues mehr brauchen. Dennoch ist eine latente, schwer greifbare Unzufriedenheit spürbar. Dieser Zustand führt teilweise zu falschen Richtungspolitiken und angesichts des "Rise of the Rest", mit dem auch das aufstrebende China gemeint ist, sei es völlig unangebracht, wenn die Bundesregierung so tue, als wäre nichts gewesen. Als treffendes Beispiel ist hier das Streben der Bundesrepublik nach einem ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen zu nennen. Aber auch ganz Europa scheint den Zug wohl verpasst zu haben, wie man deutlich an der Entwicklung von der G8 hin zur den G20 sehen konnte. Wir sollten uns eingestehen, dass Europa große Schwierigkeiten hat, mit den massiven weltpolitischen Veränderungen mitzuhalten, so der Botschafter.

Doch eine alte Weisheit scheint sich wohl zu bestätigen, nämlich die, dass in Europa vieles dann geht, wenn das deutsch-französische Tandem handlungsfähig ist und beide Länder sich nicht, aus welchen Gründen auch immer, quer liegen. Das soll aber nicht heißen, dass Deutschland und Frankreich aus dem Klub der 27 durch Alleingänge hervorstechen sollen, aber ihre Antriebswirkung ist unverkennbar. Diese besondere Rolle beider Staaten konnte in letzter Zeit allerdings nur unzureichend genutzt werden, wie man an den Beispielen der Finanzkrise, der Intervention in Libyen oder auch in der Nuklearfrage sehen konnte.

Auch im Bezug zur Nah-Ost-Problematik solle hinterfragt werden, ob wir als Europäer eingreifen müssen, so Ischinger. Haben wir eine Responsibility to Protect (R2P) und hat Europa dazu überhaupt eine einheitliche Meinung? Die UN-Resolution 1973 ist die erste operative Auswirkung der R2P. Dennoch bleiben Kohärenz und die Voraussetzungen dieses Prinzips weiter unklar. Natürlich sollte dieses Prinzip nicht dahingehend verstanden werden, dass die Staaten dazu verpflichtet werden zu handeln. Aber wie und womit sollten die Europäer uns sonst leiten lassen? Botschafter Ischinger sieht hierfür kein allgemein gültiges Rezept. Er sieht vier Kriterien: Erstens muss der Einsatz durch ein Mandat der Vereinten Nationen gedeckt sein. Zweitens sollte die Region, in der der Einsatz durchgeführt werden soll, ihren Konsens hierfür mitteilen. Das bedeutet, dass Staaten und Bevölkerung des betroffenen Gebietes in die Entscheidungsfindung miteingebunden werden sollte. Drittens sollte der Einsatz auf einem stabilen politisch-militärischen Konzept fundieren um das Problem zu lösen. Das Konzept sollte also in sich schlüssig sein, damit der Einsatz von Anfang bis zum Ende durchdacht ist. Viertens, sollte die Frage dennoch nicht unbeantwortet bleiben, ob die Intervention den Interessen des Bundesrepublik bzw. Europas entspricht.

Europa hat mehr Soldaten unter Waffen als die Vereinigten Staaten von Amerika, aber reicht mitnichten an deren Kampfkraft. Betrachtet man den gesamt-europäischen Wehretat, so kann das Problem auch nicht daran liegen, dass wir in Europa zu wenig für die Verteidigung und Sicherheit ausgeben. Wo liegt also das grundsätzliche Problem?

Es gibt wohl kaum ein Bereich im europäischen Gefüge, der mehr dazu geeignet wäre Synergien zu entwickeln, als die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wir sollten uns fragen, ob es sinnvoll ist, wenn jeder Staat sein eigenes Ausbildungs-, Rüstungs- Beschaffungs- oder Trainingsprogramm aufrecht erhält. Es wäre also wichtig, Duplizierungen und Verschwendungen in diesem Bereich abzuschaffen. Problematisch für die Optimierung des sicherheitspolitischen Gefüges Europas ist naturgemäß die zwingende parlamentarische Zustimmung der Bundesrepublik für derartige Projekte. Da bleibt Deutschland aus Sicht der anderen Europäer eher ein unsicherer Kantonist.

Im 21. Jahrhundert gehe die wahre Bedrohung für uns Europäer weniger von den starken Staaten aus, sondern von den schwachen, korrumpierbaren und vor dem Kollaps stehenden Staaten. Es ist entscheidend für das europäische Verteidigungsvorhaben zwischen den Staaten Vertrauen zu schaffen. Dies geschieht nicht durch nur bloßes Zureden, sondern durch entsprechendes Verhalten und Kooperation. Wir brauchen eine konkrete Zusammenarbeit im militärischen Sicherheitsbereich, um das Projekt Europa voranzubringen, so Botschafter Ischinger in seinem Schlußplädoyer.

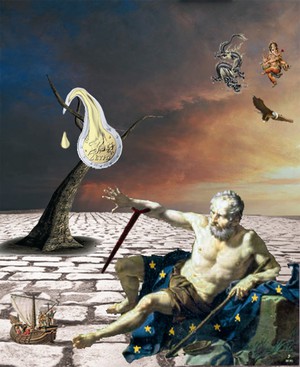

Kranker Mann Europa

Quelle: Bundesakademie für Sicherheitspolitik

In der sich anschließenden Paneldiskussion, kamen sowohl Botschaftsvertreter, als auch Vertreter aus Wissenschaft und Presse zu Wort. Dabei wurde Europas Rolle im Nah-Ost-Friedens Prozess und im Hinblick auf die arabischen Revolutionen hinterfragt. Aus palästinensischer Sicht kommt Europa vor allem eine Unterstützerrolle zu, den Frieden voranzutreiben. Priorität habe nach wie vor Erreichung der Unabhängigkeit der palästinensischen Autonomiegebiete durch Verhandlungen mit Israel und damit der Durchsetzung der Zweistaatenlösung.

Aus einer israelischen Perspektive betrachtet, hat man sich zu sehr auf den Nah-Ost Konflikt als solchem konzentriert und dabei anderen Konflikte außer Acht gelassen. Die Europäer hätten auf den Beginn der arabischen Revolutionen teilweise panisch reagiert. Dabei seien die Bewegungen in Tunis, Ägypten, Libyen oder Syrien unterschiedlicher Natur. Die Anti-Mubarak Bewegung betrachtete Mubarak als Helfer Israels, was aus israelischer Sichtweise nur als historische Ironie aufzufassen sei. Europas Aufgabe wird es sein, die Anti-Mubarak Bewegung zu fördern. Im gleichen Moment sollte Israel aber nicht mehr Mittelpunkt der Auseinandersetzung sein.

Die Vereinigten Staaten sehen sich weiterhin in der Beobachterposition. Sie anerkennen das Selbstbestimmungsrecht der Völker, welche sich in Demokratie und freien Wahlen manifestiert. Auch favorisieren sie die Zweistaatenlösung, lehnen aber auch eine aufkeimende Siedlungsaktivität seitens Israels ab.

Aus einem politikwissenschaftlichen Blickwinkel betrachtet, ist der Umbruchprozess im Nahen Osten, mit demjenigen Ost-Europas Ende der 1980er/ Anfang der 1990er ohne weiteres vergleichbar. Die Herausforderung Europas wird es sein, sich mit neuen, durchaus selbstbewussten Akteuren in der Region auseinanderzusetzen. Es muss eine Art von „Vorschuß-Vetrauen“ an neuaufkommende Akteure leisten, ohne wirklich zu wissen, mit wem es eigentlich zu tun hat. Europa sollte sich nicht von Nebenkriegsschauplätzen wie den libyschen Konflikt ablenken lassen, sondern sich um die Schlüsselländer in der Region wie zum Beispiel Ägypten kümmern. Es wäre anmaßend, den Gewinner in der Region zu bestimmen. Das steht den Europäern nicht zu. Es bedarf eines europäischen „Marshallplans“ für die Region, was auch ein europäisches Bildungsprogramm für die Mittelmeeranrainerstaaten mit einbezieht. Dazu gehört auch, dass Europa offener gegenüber Immigranten mit qualifizierter Ausbildung wird. Das Know-How wird in Europa gebraucht und sollte nicht ungenutzt bleiben.

Zweifelsohne beruhte der allgemeine Konsens an diesem Tag auf der Tatsache, dass Europa sich stärker den Nah-Ost Prozess einbringt und die Revolution fördert, ohne aber ihre Finalität zu bestimmen. Europa muss also aktiver werden, um nicht als krank und gebrechlich wahrgenommen zu werden. Es könnte also seinem dynamischen und innovativen Anspruch gerecht werden, scheint sich aber -zumindest in manchen Staaten--noch allzu gerne in der Rolle des alten gebrechlichen Mannes zu gefallen.

Autor: Matthias Hieber